Hablar de discapacidad suele llevarnos a pensar en barreras físicas, apoyos laborales o necesidades de accesibilidad. Hablar de salud mental, en cambio, sigue siendo un tema incómodo, rodeado de tabúes. Pero ¿qué ocurre cuando ambas realidades conviven en una misma persona?

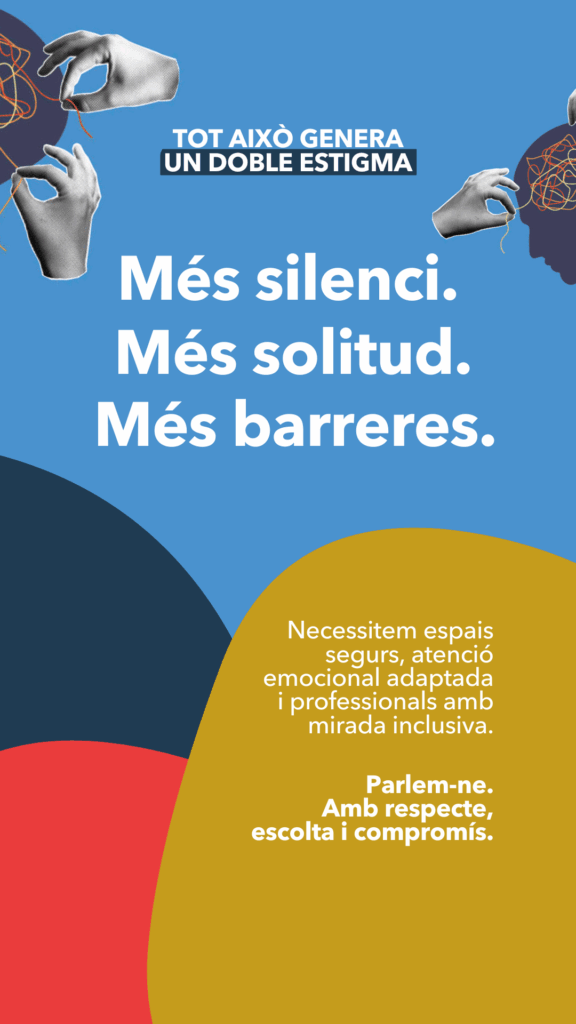

Las personas con discapacidad también pueden tener problemas de salud mental. De hecho, en muchos casos el riesgo es mayor debido a la exclusión social, las dificultades de inserción laboral o la falta de apoyos adecuados. El problema es que ambas dimensiones no siempre se ven, no se reconocen, no se abordan de forma conjunta. Y ahí nace el doble estigma.

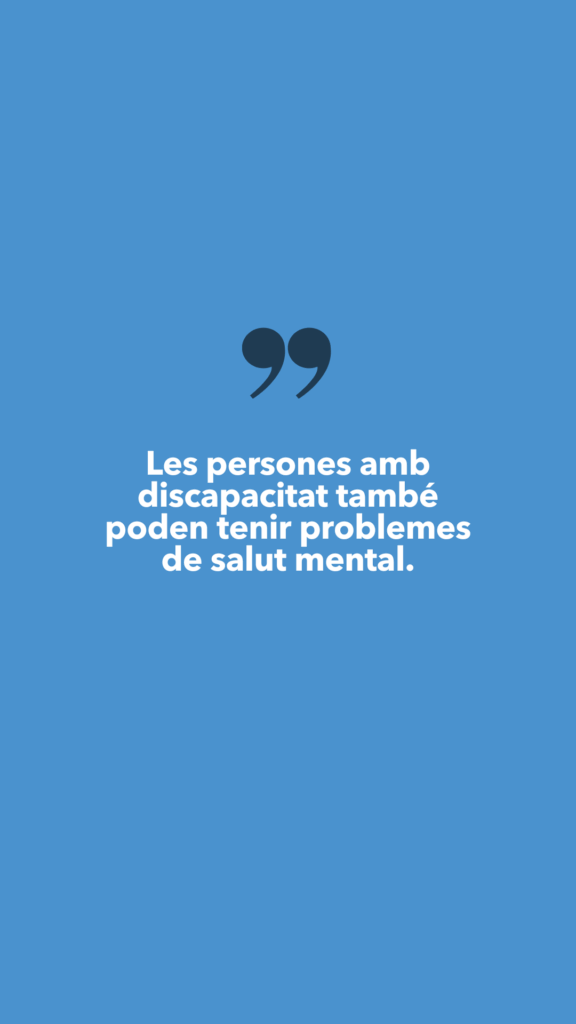

Este doble estigma se expresa de muchas maneras. Algunas personas con discapacidad intelectual o del desarrollo sufren ansiedad o depresión, pero su malestar emocional queda invisibilizado o se atribuye erróneamente a la propia discapacidad. En otros casos, se infantiliza el sufrimiento, como si no fuera legítimo o no mereciera atención especializada. Esto genera silencio, abandono emocional y, a veces, vulneración de derechos.

Los profesionales a menudo no cuentan con la formación adecuada para abordar la salud mental desde una mirada inclusiva. El sistema, por su parte, sigue funcionando en compartimentos estancos: salud mental por un lado, discapacidad por otro. Y la persona queda en medio, con necesidades complejas y respuestas parciales.

Romper con esta lógica requiere visibilización. Requiere crear espacios seguros donde las personas con discapacidad puedan hablar de cómo se sienten, sin miedo, sin juicio, con escucha real y acompañamiento emocional adaptado.

La discapacidad no protege a nadie del sufrimiento emocional. Y tener un problema de salud mental no anula las capacidades de una persona. Pero para entender esto, hace falta ir más allá de las etiquetas y acercarse con empatía, con perspectiva y con compromiso.